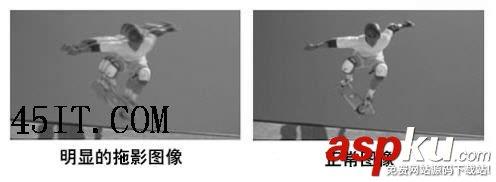

事实上,人们对于液晶显示抗拖影技术的研究已经持续了相当长的一段时间。过去人们曾寄希望于通过提高响应速度来消除或减少运动拖影现象,于是各种提高响应速度的技术如雨后春笋般涌现出来。现在液晶显示器的响应速度已经有了明显的改善,但人们发现单纯依靠这种方法虽然能够降低拖影的严重程度,却不能直接改善运动图像的显示质量,而且并不能彻底消除液晶显示器/电视机在显示动态图像时的拖影。

实验表明液晶显示器的运动拖影既有显示器本身固有显示机制的因素,又和人眼的视觉特性有着莫大的关联。换句话说,液晶显示器的运动拖影问题实际上是由液晶显示器的显示特性与人眼的视觉特性联合作用所产生的一种结果。

可以想象,当你在聚精会神地欣赏体育类节目时,如果屏幕出现拖影会是何等扫兴的一件事。 1.人类视觉系统的视觉暂留特性

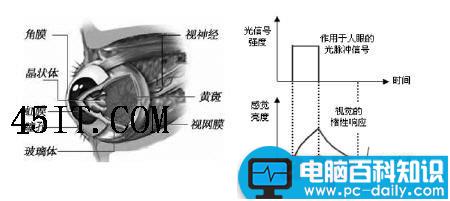

我们的视觉系统具有十分复杂的感知特性,而视觉惰性就是其中非常重要的特性之一。也就是说,视觉系统所感知的主观亮度总是滞后于作用到人眼的光信号。如图2所示,当外部光信号作用于人眼时,视觉系统并不能立即产生相应的亮度感觉,而是需要经历一个逐渐由小到大、最终达到稳定的亮度感觉过程。

人眼的结构与视觉惰性曲线 同样,当作用到人眼的光信号消失后,视觉系统原有的主观亮度感觉也不会立即消失,而是有一个逐渐衰减、直至最后消失的延迟过程(图2中的t1~t2),这种现象就叫做视觉暂留特性(有时也叫做视觉残留特性),人类视觉系统的平均视觉暂留时间大约在0.1秒左右,而且会因刺激光线的颜色不同持续时间略有差异。

当人眼受到亮度周期性变化的光脉冲信号作用时,若信号变化的频率较低(光信号作用的间歇时间大于人眼的视觉暂留时间)就会使人会产生闪烁感;反之,频率足够高的光脉冲信号,作用间歇时间小于人眼的视觉暂留时间,人眼就会认为看到的是连续的、无闪烁的信号。不会使人眼产生闪烁感的最低频率就称为临界闪烁频率,现在业界认为临界闪烁频率一般在20Hz左右;但实际应用中要远远高于这个数值,如电影格式为24帧/s(换算成频率就是24Hz),我国使用的PAL制式电视广播25帧/s,国外的NTSC制式多为30帧/s,LCD显示器的帧率60Hz,而CRT高达85Hz。

理论上讲,只要动态图像显示的频率(帧率)高于这个数值(20帧/s),人眼感觉到的就应该是连续的、稳定的图像,但为什么我们仍然会在液晶显示器上看到明显的拖影呢?这是因为“拖影”很大程度上还取决于人的主观感觉,只有让各种显示设备尽可能地符合我们的视觉特性,才能最终获得自然、舒畅的视觉效果。

2.液晶显示的原理及其视觉暂留特性

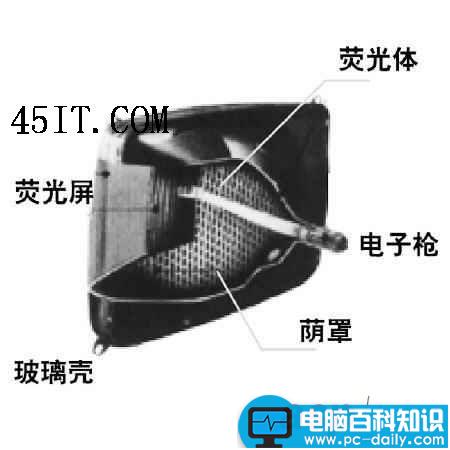

液晶显示技术与CRT显示技术在发光和显示机制方面有着明显的区别。CRT显示的原理是通过加热显像管的阴极来发射电子束,经过加速电场和偏转磁场后撞击荧光屏的一个荧光像素点,使其被激发而释放出光子。CRT的扫描电路就这样控制电子束在荧光屏上不断地高速扫描,只要扫描速度足够快,就可以利用人眼的视觉暂留特性呈现出完整的图像。